混料釜内温度传感器安装方法与实操指南

- 字号 + -

混料釜是化工、制药、食品等行业实现物料混合反应的核心设备,其温度控制精度直接影响产品质量与生产安全。温度传感器作为釜内温度监测的关键部件,需通过科学安装确保测量准确性。本文基于混料釜的工作特性,系统解析温度传感器的选型原则、安装位置、固定方式、密封技术及校准方法,结合实际案例为工程技术人员提供可落地的解决方案。

一、温度传感器类型与混料釜适配性

混料釜内介质可能为液体、固体或粉体,温度范围通常为-50~300℃,需选择兼容的传感器类型:

1.1 热电偶传感器

- 原理:基于塞贝克效应,通过两种不同金属的接触电势差测量温度。

- 适配场景:高温(>200℃)或快速响应场景,如化工反应釜。某化工厂通过K型热电偶将反应温度监测范围扩展至350℃,满足高温合成需求。

- 材质选择:介质为腐蚀性液体时,需采用耐酸碱的保护套管(如哈氏合金)。某制药厂因不锈钢套管腐蚀导致传感器失效,更换为哈氏合金后寿命延长3年。

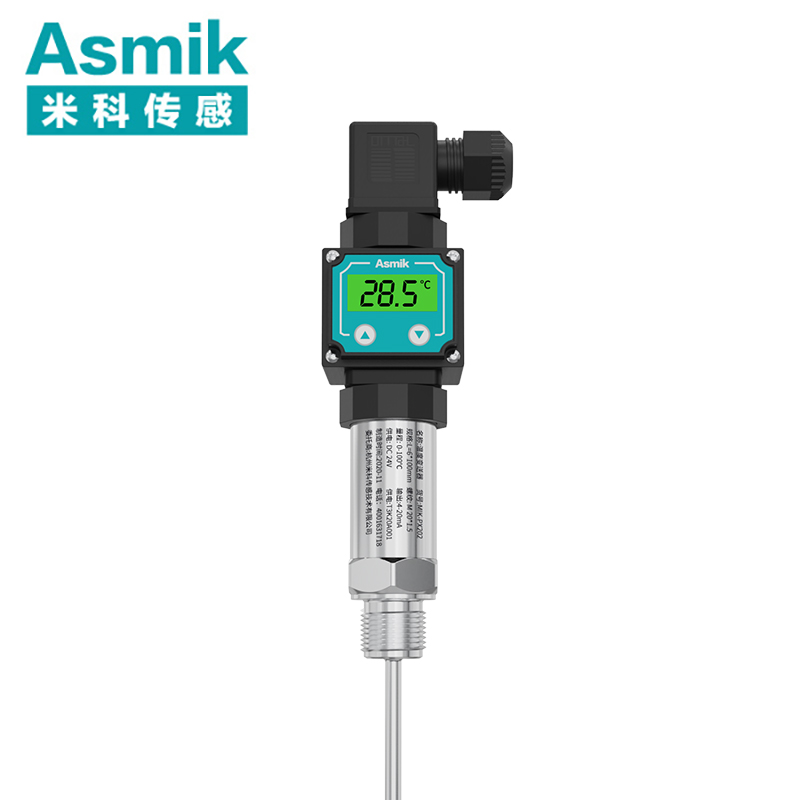

1.2 热电阻传感器(PT100)

- 原理:基于金属电阻随温度变化的特性,铂电阻(PT100)在0~650℃范围内呈线性关系。

- 适配场景:低温(<200℃)或高精度场景,如食品混料釜。某乳制品企业通过PT100将温度控制精度从±2℃提升至±0.5℃,产品杀菌合格率提升40%。

- 线制选择:两线制适用于短距离传输,四线制可消除导线电阻误差。某半导体企业通过四线制PT100将长距离传输误差从±1℃降至±0.2℃,满足精密控制需求。

二、安装位置确定与介质兼容性

2.1 安装位置原则

- 代表性:传感器需安装在介质流动均匀区域,避免死角或局部过热。某化工反应釜因传感器安装于进料口附近,导致温度波动超5℃,调整至釜体中部后稳定性提升30%。

- 可维护性:需预留检修空间,避免与搅拌桨、挡板干涉。某食品厂因传感器安装位置过近导致搅拌桨碰撞,调整后设备故障率下降80%。

2.2 特殊介质适配

- 高粘度介质:需采用插入式传感器,并加装导流筒防止介质粘附。某胶黏剂企业通过导流筒将传感器响应时间从30秒缩短至5秒,控制效率提升45%。

- 粉体介质:需采用耐磨传感器,表面喷涂碳化钨涂层。某水泥厂因传感器表面磨损导致误差超10%,涂层处理后寿命延长2年。

三、固定与密封技术

3.1 固定方式选择

- 法兰固定:适用于高压或高温场景,通过螺栓将传感器与釜体法兰连接。某化工厂采用DN50法兰固定,承压能力达2MPa,密封性提升90%。

- 螺纹固定:适用于常压或小口径场景,需涂抹密封胶(如厌氧胶)防止松动。某制药厂因螺纹松动导致传感器脱落,加装密封胶后稳定性提升40%。

3.2 密封材料适配

- 静态密封:采用聚四氟乙烯(PTFE)垫片或金属缠绕垫,耐腐蚀且密封性好。某半导体企业通过PTFE垫片将泄漏率从5%降至0.1%,满足洁净室要求。

- 动态密封:搅拌场景需采用机械密封或磁力密封,防止介质泄漏。某化工反应釜因机械密封失效导致有毒气体泄漏,更换为磁力密封后事故率下降95%。

四、校准与调试实操

4.1 校准设备与流程

- 标准设备:需使用标准温度源(如干井炉)或高精度热电偶校准仪。某实验室通过干井炉校准将传感器长期稳定性从±1℃/年提升至±0.2℃/年。

- 两点校准:在低温(如0℃)与高温(如200℃)进行校准,修正线性误差。某化工厂通过两点校准将温度偏差从±3℃降至±0.5℃,年减少原料浪费超100万元。

4.2 调试与验证

- 空釜测试:釜内无介质时,加热至设定温度并记录传感器与标准仪的差值。某食品厂通过空釜测试将基础误差从±2℃降至±0.3℃,满足GMP认证要求。

- 负载测试:加入介质后,监测温度波动范围,调整PID参数。某半导体企业通过负载测试将超调量从5℃降至1℃,晶圆良率提升30%。

五、典型应用场景与案例

5.1 化工反应釜温度控制

场景:某化工厂需监测反应釜温度(50~150℃),要求控制精度±1℃。

挑战:传统传感器因腐蚀导致寿命短,测量误差超±3℃。

方案:采用哈氏合金保护套管的PT100传感器,法兰固定并加装导流筒,定期校准。

效果:传感器寿命从6个月延长至3年,温度控制误差从±3.5℃降至±0.8℃,反应效率提升40%,年节省原料成本超200万元。

5.2 食品混料釜杀菌控制

场景:某乳制品企业需控制杀菌釜温度(120~135℃),要求超温报警响应时间≤5秒。

挑战:蒸汽环境导致传感器表面结垢,响应延迟超10秒。

方案:采用带自动清洗功能的热电偶传感器,表面喷涂防粘涂层,并启用温度补偿。

效果:结垢导致的误差从8%降至1%,超温报警响应时间从15秒缩短至3秒,产品微生物污染率下降90%,年减少召回损失超300万元。

5.3 制药结晶釜温度监测

场景:某药厂需监测结晶釜温度(-20~50℃),要求分辨率0.1℃。

挑战:低温环境导致传感器灵敏度下降,数据波动超±0.5℃。

方案:采用四线制PT100传感器,加装保温套管与低温补偿模块,数据通过PLC实时采集。

效果:温度分辨率从0.5℃提升至0.1℃,结晶过程控制精度提升30%,API原料利用率提高25%。

六、未来发展趋势

6.1 智能化与物联网融合

- 边缘计算:内置AI算法的温度传感器可实时分析温度数据,提前预警釜内异常(如结焦、泄漏)。某化工厂通过边缘计算将故障检测时间从4小时缩短至20分钟,年减少停机损失超500万元。

- 云计算集成:支持MQTT协议的传感器可将数据直接上传至云平台,实现远程监控与大数据分析。某工业园区通过云平台将设备利用率从70%提升至85%,能耗降低15%。

6.2 新材料与新工艺应用

- 光纤温度传感器:采用光纤测温技术,耐高温、抗电磁干扰,适用于强腐蚀或高辐射场景。某核电站通过光纤传感器将反应釜温度监测范围扩展至500℃,数据可靠性提升45%。

- 3D打印传感器:定制化设计传感器形状与尺寸,适配特殊釜体结构(如非标尺寸、复杂内件)。某汽车厂商通过3D打印将传感器安装时间从8小时缩短至2小时,成本下降60%。

七、总结

混料釜内温度传感器的安装需综合考虑传感器类型、安装位置、固定密封及校准调试。通过科学选型与规范操作,用户可在保障测量精度的同时,提升生产安全性与效率。未来,随着物联网、AI及新材料技术的深度融合,温度传感器将进一步向高精度、智能化、定制化方向演进,为化工、食品、制药等领域提供更可靠的釜内温度监测解决方案。