如何测管道水流量:电磁流量计技术与实践指南

- 字号 + -

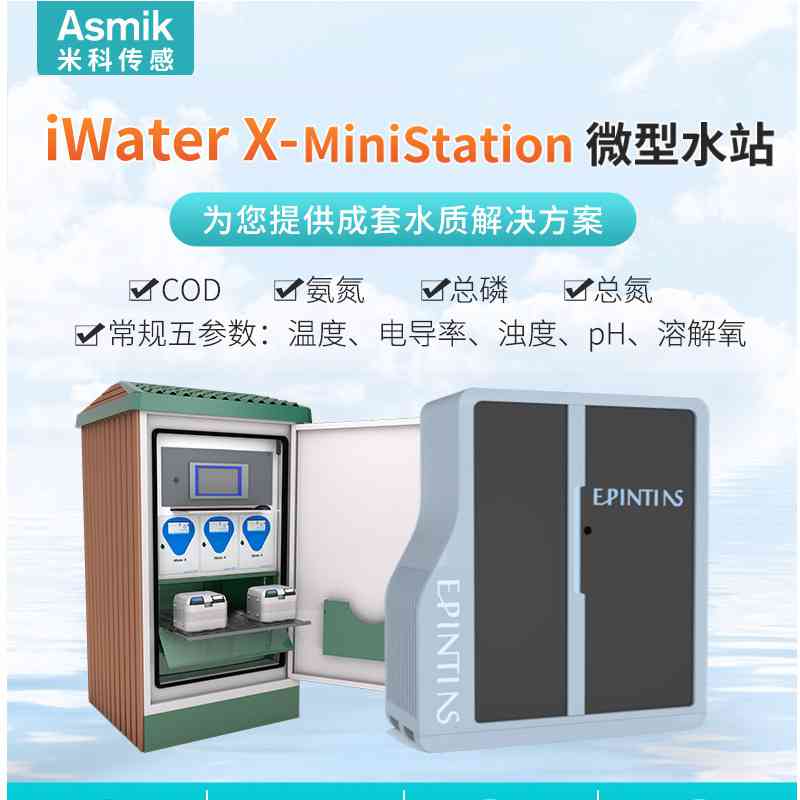

管道水流量测量是水资源管理、工业生产及市政供水的核心环节,其准确性直接影响系统效率与成本控制。电磁流量计凭借无压损、宽量程比及适应复杂介质等优势,成为导电液体流量测量的首选技术。本文从测量原理、选型要素、安装规范、维护策略及合规性五个维度,系统阐述电磁流量计在管道水流量测量中的应用技术,为工程实践提供可操作指南。

一、测量原理与技术特性

电磁流量计基于法拉第电磁感应定律工作:当导电液体流经垂直于磁场方向的管道时,液体切割磁感线产生感应电动势,其大小与流速成正比。通过测量该电动势,即可推导出液体流量。其核心优势包括:

- 无机械运动部件:管道内无阻流件,减少磨损与维护需求,适合长期运行。

- 宽量程比:通常可达100:1,适应流量波动大的场景(如市政供水峰谷差)。

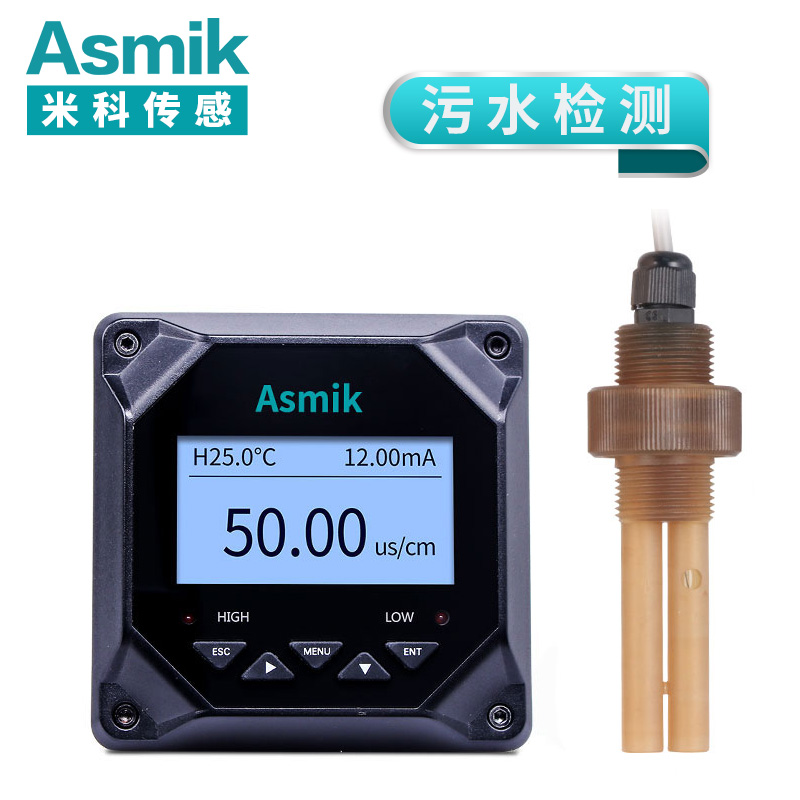

- 介质适应性:仅要求液体导电率≥5μS/cm(普通水约50-500μS/cm),适用于自来水、污水、工业循环水等。

选型时需重点关注衬里与电极材料:

- 衬里材料:橡胶适用于普通水,PTFE适合强酸强碱,陶瓷用于含砂液体。

- 电极材料:316L不锈钢适用于一般工况,哈氏合金或钛合金用于高腐蚀性液体(如氯离子环境)。

二、选型核心要素

1. 管道参数匹配

- 管径与流量范围:需确认管道公称直径(如DN50、DN100)与实际流量范围(如0-100m³/h)。例如,DN100管道满管流量约150m³/h,需选择量程覆盖此值的仪表。

- 压力等级:普通水系统选PN16,高压供水选PN25或PN40,确保壳体耐压高于系统最大压力。

2. 介质特性适配

- 导电率验证:若测量纯水(导电率<5μS/cm),需改用超声波流量计或其他原理仪表。

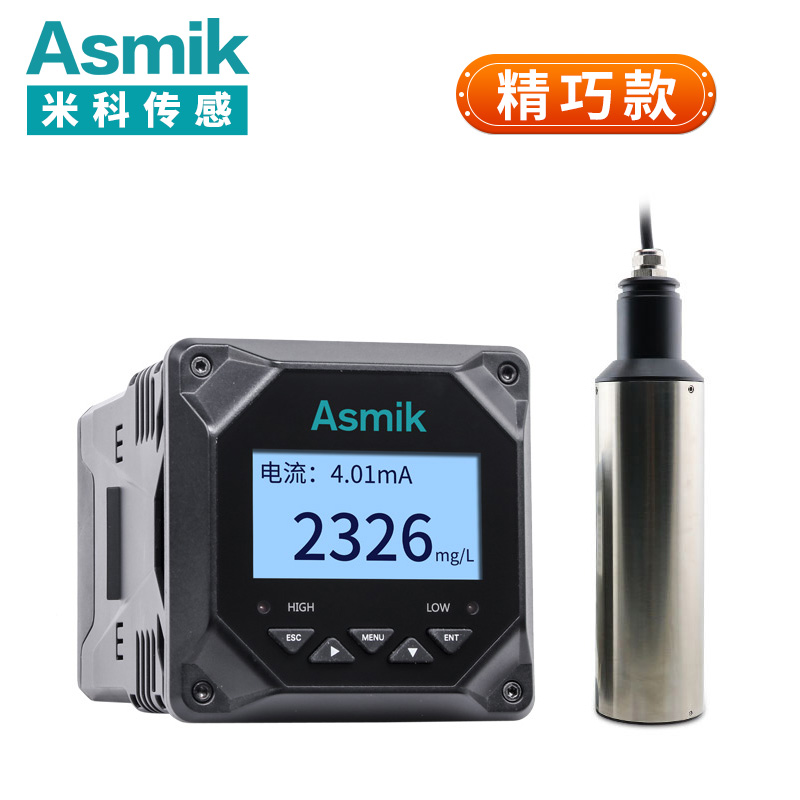

- 固体颗粒与纤维:含砂、纤维等悬浮物的液体需选择耐磨衬里(如陶瓷)与刮刀式电极,避免颗粒附着导致测量误差。

3. 环境条件考量

- 温度范围:普通型-30℃~180℃,高温型(-40℃~250℃)需加散热片,超高温(>250℃)需氮气吹扫。

- 防护等级:户外或潮湿环境选IP65,地下管网或粉尘环境选IP67。

三、安装规范与操作

1. 安装位置要求

- 直管段配置:上游需5-10倍管径直管段,下游需2-5倍管径。空间受限时,可通过加装流动调整器(如蜂窝整流器)缩短直管段。

- 安装方向:水平安装时需保证液体充满管道,避免半管状态;垂直安装时液体流向必须为从下至上,防止气泡积聚。

2. 接地与信号处理

- 可靠接地:仪表必须单独接地(接地电阻≤1Ω),避免管道电位差导致信号漂移。

- 信号线选择:采用屏蔽双绞线(如RVVP 2×1.5mm²),远离动力电缆,防止电磁干扰。

3. 特殊工况处理

- 低导电率液体:若液体导电率接近5μS/cm,需选择低导电率专用电极(如铂铱合金)或通过添加电解质提高导电性。

- 高温液体:需选择耐高温衬里(如PFA)与散热型仪表,或通过冷却装置降低液体温度。

四、维护与校准策略

1. 日常检查要点

- 外观检查:定期查看衬里是否破损,电极是否附着杂质(如水垢、纤维),必要时用软布擦拭,避免使用硬物刮擦。

- 信号监测:通过仪表显示的流速或流量值,判断是否存在异常波动(如流速突然下降可能指示衬里磨损或电极污染)。

2. 校准周期与方法

- 校准频率:通常每1-2年校准一次,高温或高腐蚀环境可缩短至每年一次。

- 校准方式:采用标准表法(如便携式超声波流量计)或实流校准(在实验室流量标准装置上对比)。

3. 故障诊断与处理

- 信号异常:若流量显示为零或波动大,需检查接地是否良好、信号线是否破损、衬里是否破损。

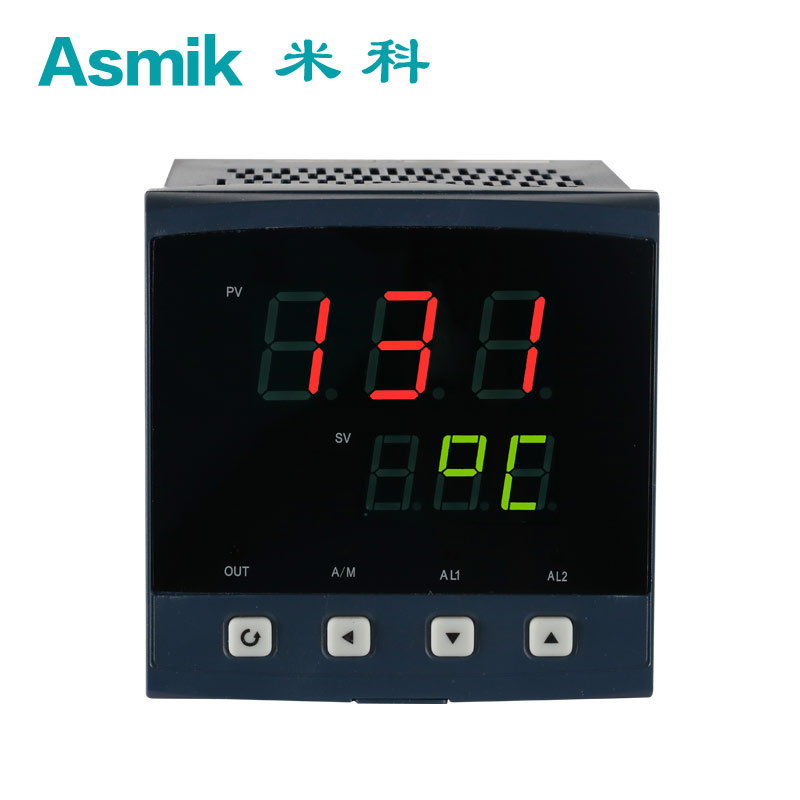

- 零点漂移:定期进行零点校准(无流量时调整输出为4mA),避免长期运行导致的基准偏差。

五、合规性与标准遵循

1. 计量认证要求

- 法定计量:用于贸易结算的仪表需通过国家计量认证(CPA认证),并具备《制造计量器具许可证》。

- 行业标准:需符合GB/T 18604(电磁流量计)或ISO 6817(液体流量测量)标准,确保测量方法与数据处理的规范性。

2. 安全与环保规范

- 防爆要求:若管道环境存在爆炸性气体(如污水处理厂),需选择本安型(Ex ia)或隔爆型(Ex d)仪表,并符合ATEX或IECEx认证。

- 材料合规:衬里与电极材料需符合RoHS指令,退役后具备可回收性。

总结

电磁流量计在管道水流量测量中具有显著优势,但其应用需综合考虑原理适配性、管道参数、介质特性、安装规范及合规性等因素。通过科学选型、规范安装与定期维护,可实现高效、稳定的水流量监测。在智能化趋势下,集成自诊断功能、无线通信接口及动态滤波算法的电磁流量计将进一步提升测量精度与系统集成能力,推动水资源管理向精细化方向发展。