K型与E型热电偶的区分方法与选型指南

- 字号 + -

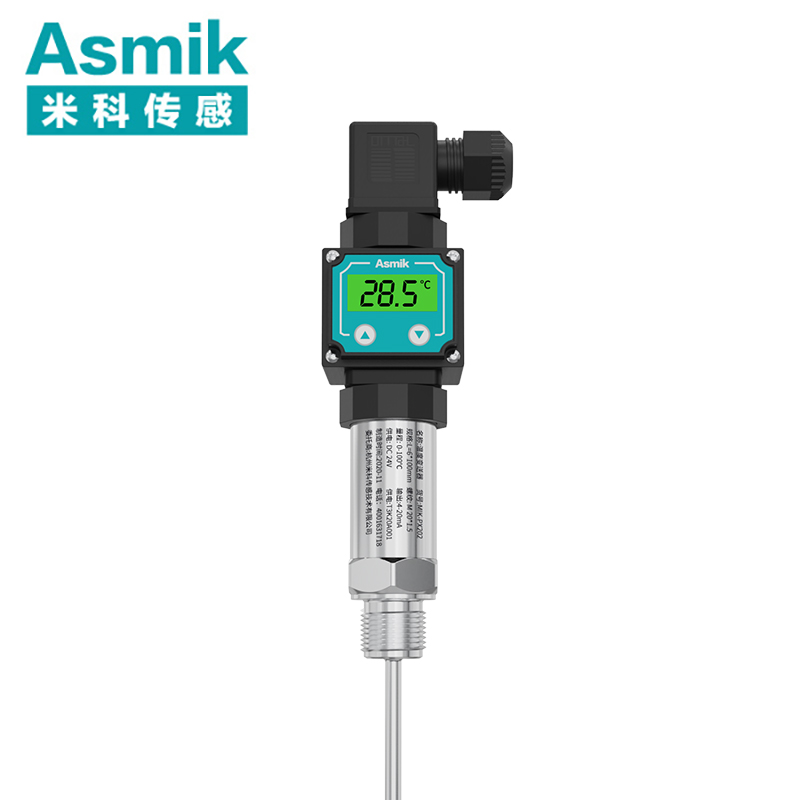

热电偶是工业温度测量中最常用的传感器之一,其中K型(镍铬-镍硅)与E型(镍铬-铜镍)因材料特性与性能差异,适用于不同场景。本文从材料组成、温度范围、精度特性、应用场景及选型要点出发,系统梳理K型与E型热电偶的区分方法,为工程技术人员提供实用参考。

一、热电偶的基础原理与类型概述

热电偶通过两种不同金属导体的接触电势差测量温度,其性能由材料组合决定。K型与E型是两种典型分度号,核心差异体现在以下方面:

- 材料组成:K型由镍铬(正极)与镍硅(负极)组成;E型由镍铬(正极)与铜镍(负极,含45%镍)组成。

- 温度范围:K型适用温度更广,E型在低温段精度更高。

- 输出信号:E型热电势更大,相同温度下输出电压高于K型,更适合微小温度变化检测。

二、核心参数对比与区分方法

区分K型与E型热电偶需从材料、温度范围、精度、输出特性等维度综合判断,以下为关键参数对比:

| 参数 | K型热电偶 | E型热电偶 |

|---|---|---|

| 材料组成 | 镍铬(正极)+ 镍硅(负极) | 镍铬(正极)+ 铜镍(负极) |

| 温度范围 | -200℃~1372℃ | -200℃~900℃ |

| 精度等级 | ±1.5℃(普通级) | ±1.0℃(普通级) |

| 热电势(100℃) | 4.095mV | 6.317mV |

| 适用场景 | 高温工业环境(如冶金、陶瓷) | 低温精密测量(如食品、实验室) |

三、材料特性与温度范围解析

材料差异直接决定了热电偶的温度适应性与寿命:

- K型热电偶:

- 镍铬-镍硅组合耐高温氧化,可在氧化性气氛中稳定工作至1372℃,但需避免还原性气氛(如氢气)导致硅元素析出。

- 长期使用温度建议≤1200℃,超过此温度可能加速材料老化,影响精度。

- E型热电偶:

- 铜镍负极在低温下电势稳定性更高,适用于-200℃~900℃范围,尤其在0℃以下时精度优于K型。

- 需避免在含硫或还原性环境中使用,铜镍合金易与硫反应生成硫化物,导致接触电势漂移。

四、精度与输出信号差异

精度与输出信号是选型的关键考量因素:

- 精度对比:

- K型在高温段(>800℃)精度下降明显,误差可能达±2.5℃;E型在-100℃~400℃范围内精度稳定,误差<±1.0℃。

- 例如,测量200℃温度时,K型误差±3℃,E型误差±1℃,后者更适合对温度波动敏感的场景(如半导体制造)。

- 输出信号:

- E型热电势比K型高约50%,在相同温度下输出电压更大,更适合长距离传输或微小信号放大场景。

- 例如,传输距离>100m时,E型信号衰减更小,无需额外放大电路即可满足控制系统需求。

五、应用场景与选型建议

根据场景特性选择适配的热电偶类型,可提升测量可靠性与经济性:

- K型适用场景:

- 高温工业:如钢铁冶炼(测量钢水温度)、陶瓷烧结(窑炉温度监控),需耐受1200℃以上高温。

- 通用场景:如锅炉温度检测、空调系统温度控制,成本低且适用范围广。

- E型适用场景:

- 低温精密测量:如食品冷冻库(-40℃~20℃)、生物实验室(4℃~37℃),需高精度温度控制。

- 微小信号处理:如医疗设备(体温监测)、环境监测(土壤温度),需放大热电势信号。

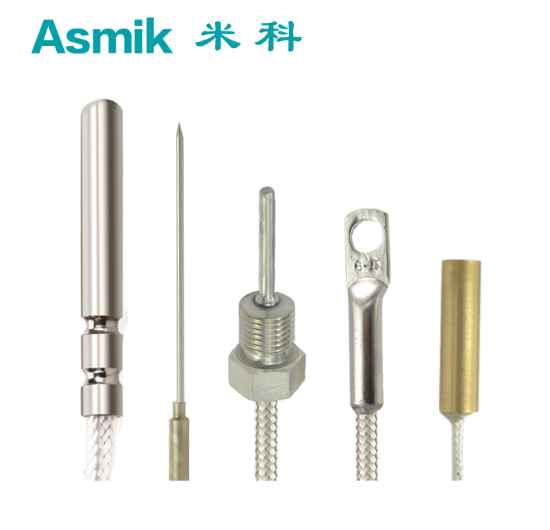

六、安装与维护要点

规范安装与维护可延长热电偶寿命并保障精度:

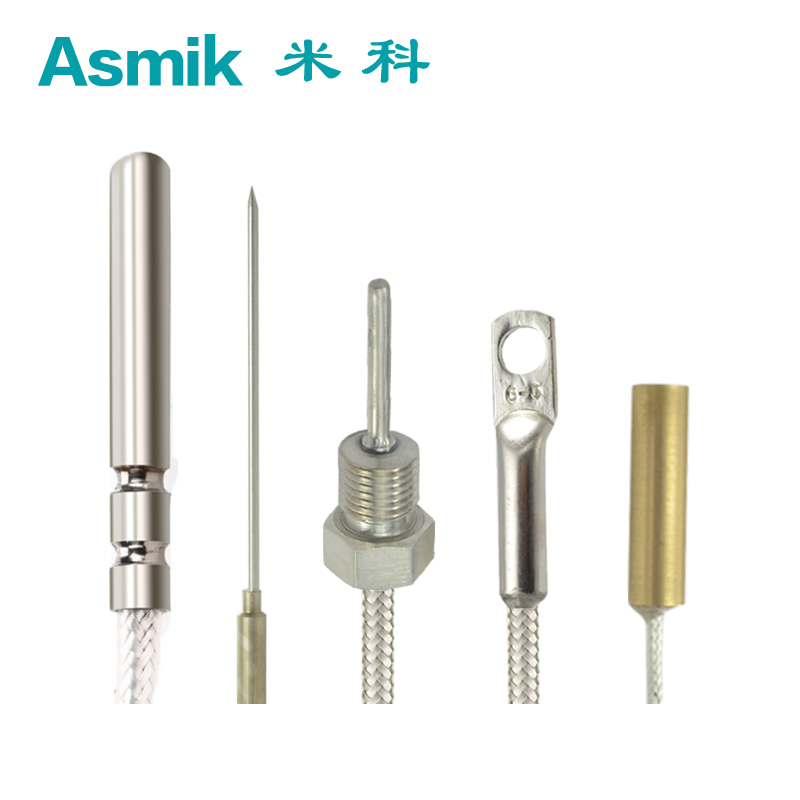

- 安装位置:

- 避免安装在热源辐射区或气流剧烈变化处(如风机出口),建议插入深度为保护管直径的15-20倍。

- K型需垂直安装以减少高温氧化,E型可倾斜安装以适应狭小空间。

- 绝缘与保护:

- 高温场景(>600℃)需选用陶瓷绝缘管,低温场景(<200℃)可用聚四氟乙烯绝缘管。

- 保护管材质需匹配环境(如316L不锈钢用于腐蚀性环境,石英玻璃用于高温氧化性气氛)。

- 校准周期:

- K型每6-12个月校准一次,E型每3-6个月校准一次,校准需用标准温度源(如恒温油槽、干井炉)对比测量。

七、总结

K型与E型热电偶的区分需结合材料特性、温度范围、精度需求及应用场景综合判断:

- 高温或通用场景优先选K型,其耐高温氧化且成本低;

- 低温精密测量或微小信号场景优先选E型,其热电势大且精度高;

- 安装与维护需匹配保护管材质、绝缘方式及校准周期,确保长期稳定性。

通过系统化选型与规范操作,热电偶可为工业温度监控、科研实验及民用设备提供可靠数据支撑,助力过程控制与质量优化。