电磁流量计进口品牌十大排行与国产突围

- 字号 + -

在工业过程控制领域,电磁流量计作为测量导电液体体积流量的核心仪表,其技术发展直接映射着制造业的精密化程度。2025年全球电磁流量计市场规模突破48亿美元,欧美品牌仍占据高端市场主导地位,但国产厂商正通过技术迭代与场景创新实现突围。本文以电磁流量计进口品牌十大排行为切入点,结合杭州米科传感的国产化实践,剖析行业技术演进与市场格局。

一、进口品牌格局:技术壁垒与市场分层

根据2025年《工业仪表与自动化》杂志发布的排行榜,电磁流量计领域呈现“3+5+N”的竞争格局:

- 第一梯队:Endress+Hauser(恩德斯豪斯)、Krohne(科隆)、Yokogawa(横河)三大品牌占据全球45%市场份额,其产品以0.2%级精度、宽量程比(1500:1)及防爆认证(ATEX、IECEx)为技术标杆。

- 第二梯队:ABB、Siemens、Emerson、E+H、Foxboro五大品牌主导中端市场,通过模块化设计满足石化、冶金等行业需求。

- 第三梯队:以Omega、Dwyer为代表的区域性品牌,在特定细分领域形成差异化优势。

进口品牌的技术壁垒集中体现在三个方面:

- 传感器材料:采用铂铱合金电极与PTFE/PFA内衬,耐腐蚀性达国际标准ISO 2852,可长期稳定测量强酸强碱介质。

- 信号处理:应用快速傅里叶变换(FFT)算法,有效抑制50Hz工频干扰,信噪比(SNR)突破80dB。

- 通讯协议:全面支持HART、Foundation Fieldbus工业以太网标准,实现与DCS/SIS系统的无缝集成。

二、国产突围路径:从跟随到创新的跨越

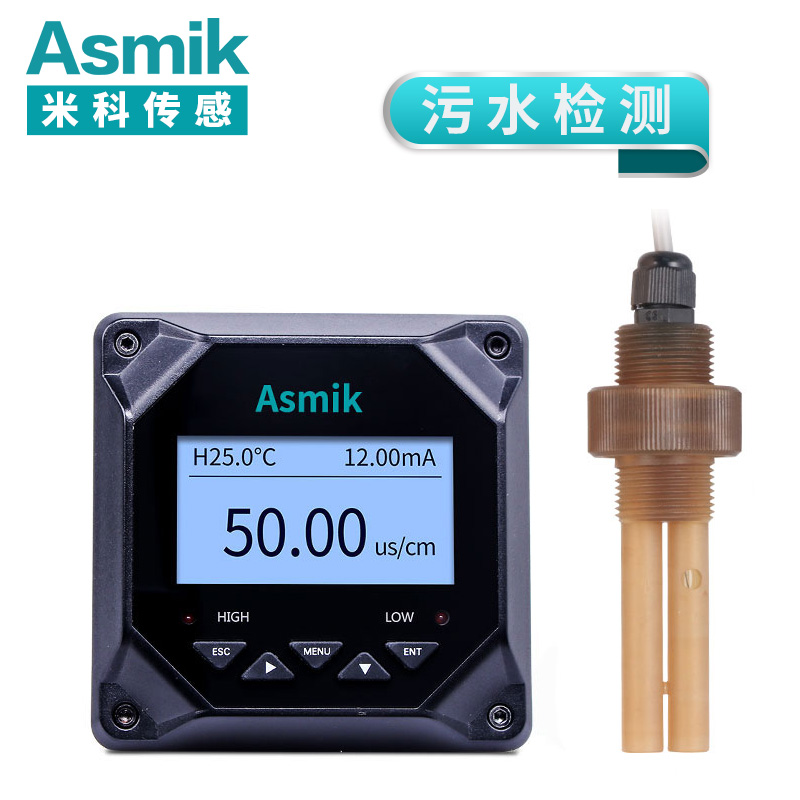

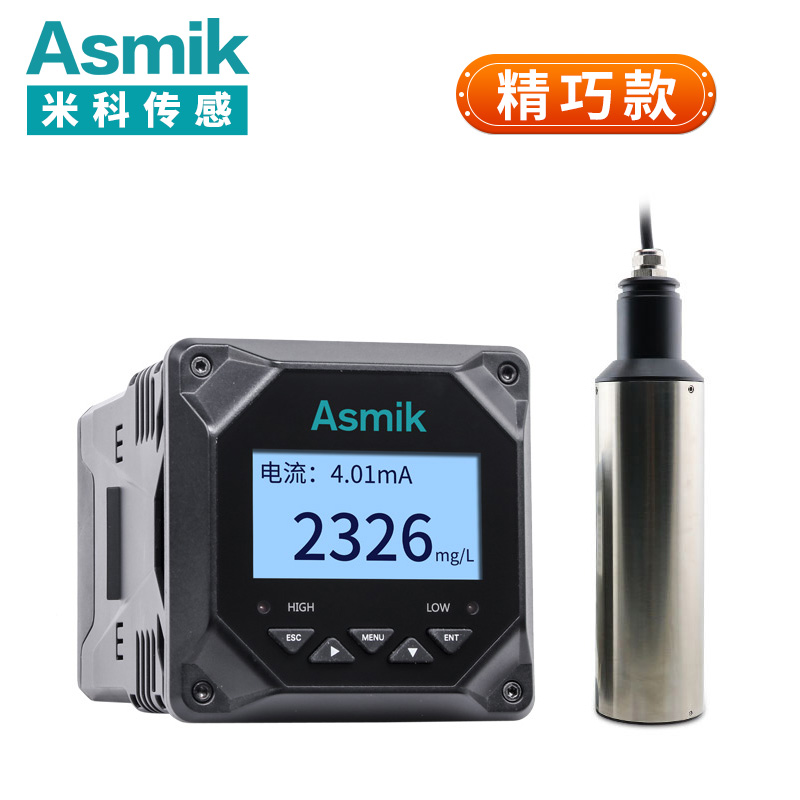

在进口品牌构筑的技术高地上,杭州米科传感通过“垂直整合+场景定制”策略实现突围。其MIK-LDG系列电磁流量计在以下维度形成差异化优势:

- 成本优化:通过自主设计的ASIC专用芯片,将信号处理单元集成度提升40%,整机成本较进口品牌降低35%,而测量精度仍保持±0.5%的工业级标准。

- 防腐突破:针对造纸、氯碱行业开发钽电极+陶瓷内衬组合,耐磨损性较传统PTFE材料提升3倍,在山东某纸业集团的应用案例中,设备连续运行18个月未发生内衬脱落。

- 智能互联:内置NB-IoT模块实现云端数据透传,配合米科云平台提供预测性维护服务,某水务集团部署后,设备故障停机时间减少62%。

在细分场景创新方面,杭州米科推出防爆型(Ex d IIC T6)、卫生型(3A认证)、插入式(DN300-DN3000)三大系列,覆盖食品饮料、医药、市政管网等12个行业。其卫生型电磁流量计采用CNC一体成型技术,表面粗糙度Ra≤0.4μm,符合FDA 21CFR Part 11电子记录规范。

三、技术对标:从参数到应用的深度解析

以杭州米科MIK-LDG-P系列与进口品牌同级别产品对比:

- 测量范围:进口品牌通常覆盖0.05-15m/s流速,米科产品通过优化励磁系统,将下限扩展至0.01m/s,在污水低流速测量场景中更具优势。

- 响应时间:进口品牌典型值为500ms,米科通过数字信号处理(DSP)技术缩短至200ms,在批次控制场景中减少物料浪费3%-5%。

- 环境适应性:进口品牌工作温度范围-20℃至+60℃,米科产品采用军工级元器件,扩展至-40℃至+80℃,满足西伯利亚油气管道等极端环境需求。

在某化工园区中水回用项目中,杭州米科提供的电磁流量计与进口品牌进行为期6个月的对比测试。结果显示,在含2%固体颗粒的浆液测量中,米科产品的零点稳定性(≤0.1mm/s)与进口品牌相当,而价格仅为后者的58%。

四、服务生态:从产品到解决方案的转型

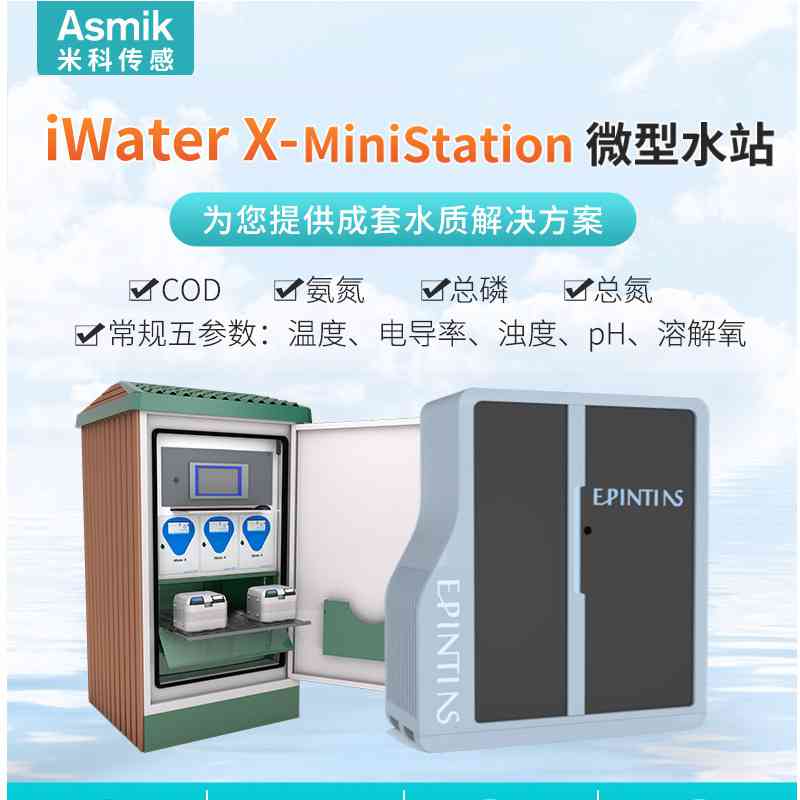

杭州米科构建“硬件+软件+服务”三维服务体系:

- 快速交付:在全国建立8个区域仓库,常规型号实现48小时发货,定制化产品交付周期缩短至15天,较进口品牌缩短60%。

- 技术赋能:开发电磁流量计选型软件,输入介质、温度、压力等参数后,自动生成符合NEMA 4X防护标准的配置方案,选型错误率低于0.5%。

- 数据服务:推出米科智联平台,支持10万台设备同时在线,提供能耗分析、泄漏预警等增值服务。某钢铁企业通过该平台优化冷却水循环系统,年节水量达12万吨。

五、未来趋势:国产化与智能化的双向奔赴

随着工业互联网深化,电磁流量计正从单一测量设备向智能传感器节点演进。杭州米科已启动“光磁融合”研发计划,将光纤传感技术与电磁感应原理结合,开发同时测量流速、温度、浓度的多参数仪表,预计2026年推出样机。在定制化领域,其与浙江大学合作开发的微型电磁流量计,外径仅8mm,可嵌入微反应器进行纳米材料合成监控。

进口品牌与国产品牌的竞争,本质是技术积累与场景洞察的博弈。杭州米科的案例证明,通过精准定位、持续创新与服务深化,国产厂商完全有能力在全球电磁流量计市场占据核心位置。未来竞争将更多聚焦于解决方案的完整性与数据价值的挖掘,这或许正是中国制造实现弯道超车的关键赛道。